[著者情報]

✍️ 執筆:蔵本 義久(出汁ソムリエ / 和食調理科学講師)

元・老舗割烹副料理長。現在は「ロジカル和食塾」を主宰し、和食の伝統技法を熱力学や化学の視点で体系化。著書『出汁の数式』では、勘に頼らない再現性の高いレシピを提唱。週末に料理を愉しむビジネスパーソンから「理詰めで納得できる」と高い支持を得ている。

週末、家族のために丹精込めて作ったおでん。「昨夜は美味しかったのに、翌朝温め直すと出汁が茶色く濁り、味も塩辛くなってしまった……」という経験はありませんか?

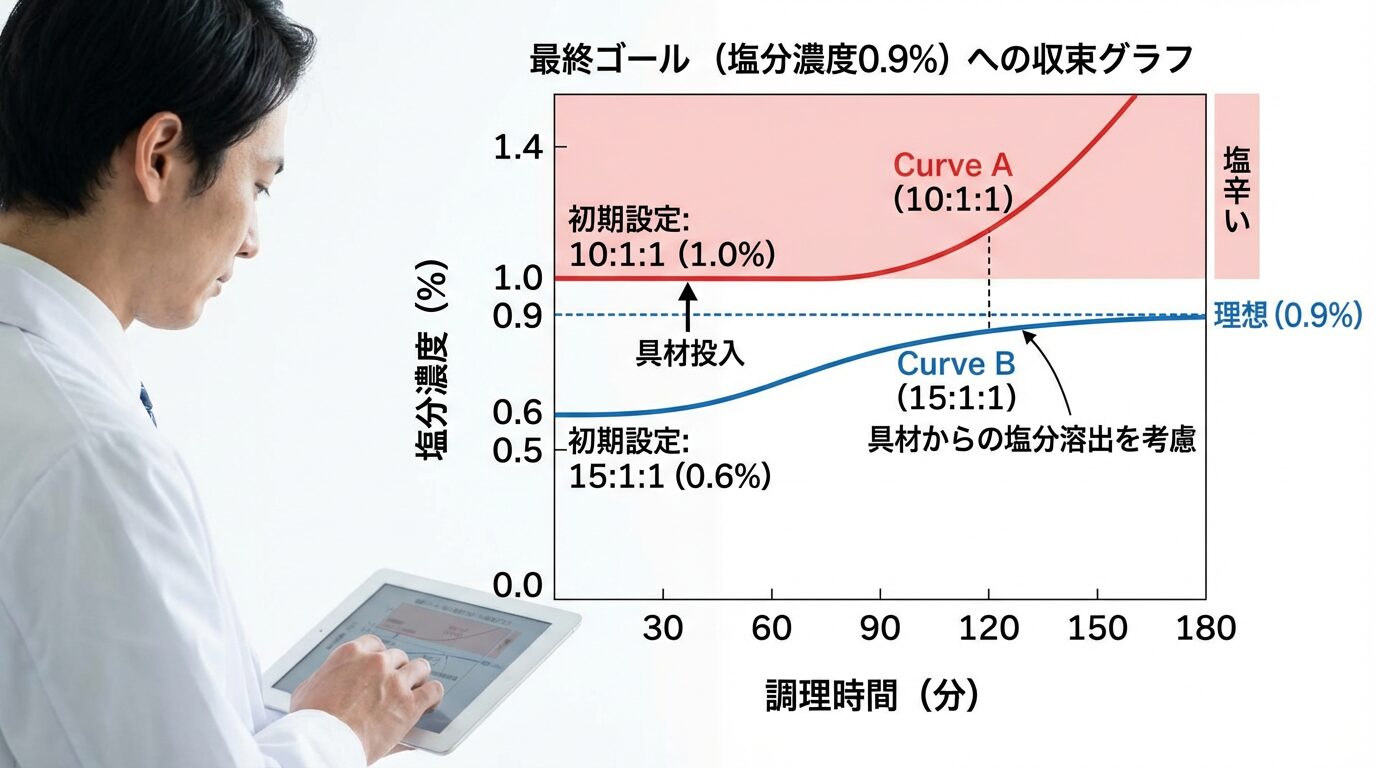

実は、おでんの出汁を一般的な和食の比率である「10:1:1(だし:醤油:みりん)」で合わせてしまうと、失敗は約束されたものとなります。おでんの鍋は単なる煮炊きの場ではなく、投入された練り物から塩分と旨味が溶け出し続ける「食の反応炉(リアクター)」だからです。

結論から申し上げましょう。専門店のような澄んだ色と深い味わいを両立させる黄金比の正解は、具材からの溶出を逆算した「15:1:1」です。この記事では、なぜ「15:1:1」が究極の設計図なのか、そして濁りを物理的に防ぐ「80℃定温調理」のメカニズムを、調理科学の視点でロジカルに解説します。

なぜあなたの「おでん」は煮詰まるのか? 家庭のレシピが陥る「変数の罠」

おでん作りにおいて、多くの週末料理人が陥るのが「具材」という名の変数の見落としです。

私自身、修行時代にはレシピ本通りの比率で完璧に出汁を引いたつもりでした。しかし、練り物を投入して数時間後、親方に味見をさせると「具材の塩分を計算に入れていない。これでは最後は塩辛くて食えたもんじゃない」と一喝されました。

おでん種である「ちくわ」や「さつま揚げ」などの練り物には、魚のすり身を固めるための塩分が100gあたり約1.5g含まれています。煮汁に練り物を入れて加熱すると、この塩分が出汁の中へと溶け出し、煮汁の塩分濃度を0.2〜0.4%も押し上げてしまうのです。

ITマネージャーとしてプロジェクトの変数を管理するように、おでんの鍋もまた、具材から溶け出す塩分を「最初から引き算」して設計しなければなりません。煮込むほどに味が濃くなるのは、単なる蒸発ではなく、この具材からの塩分供給が原因なのです。

✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス

【結論】: おでんの味付けは「最初が薄すぎる」と感じるくらいが、完成時の最適解です。

なぜなら、おでんは完成までに数時間の加熱と冷却を経るため、具材からの塩分溶出が止まらないからです。最初から「美味しい」濃度で合わせてしまうと、食卓に出す頃には人間の「美味しい」と感じる上限(塩分濃度1.2%付近)を容易に超えてしまいます。

専門店の設計図。具材の塩分を逆算した「引き算の黄金比 15:1:1」の正体

専門店が提供するおでんが、なぜあんなにも透き通っているのに深い味わいなのか。その秘密は、だし15:薄口醤油1:みりん1という「引き算の黄金比」にあります。

この「15:1:1」という比率は、最終的な塩分濃度を0.8〜0.9%(和食の吸い物よりやや濃い程度)に収束させるための逆算から導き出されたアルゴリズムです。

さらに重要なのが、醤油の種類です。おでん出汁の透明感(色度管理)を維持するためには、濃口醤油ではなく「薄口醤油」の使用が必須となります。薄口醤油は塩分濃度が濃口よりも高い一方で色が薄いため、出汁の琥珀色を活かしたまま、具材の味を邪魔しない程度の塩味を加える光学的なメリットがあります。

濁りは「物理」で防ぐ。透明度を維持する「80℃定温調理」と味染みのメカニズム

「黄金比」で味の設計図を書いたなら、次は「温度管理」というエンジニアリングのフェーズです。

おでんの出汁を濁らせる最大の原因は、沸騰(100℃)に伴う激しい対流とタンパク質の熱変性です。沸騰した出汁の中では、具材同士が衝突して表面が削れ、微細な粒子が浮遊します。また、具材から溶け出したタンパク質が熱で固まり、出汁を白濁させます。

これを防ぐ物理的な制約が、「80℃〜90℃の定温調理」です。

📊 比較表

表タイトル: 鍋の温度管理による「おでんの品質」への影響

| 項目 | 100℃(沸騰状態) | 80℃〜90℃(定温状態) |

|---|---|---|

| 透明度(濁り防止) | 激しい対流と凝固で濁る | 対流が穏やかで、澄んだ色を維持 |

| 具材の状態 | 煮崩れしやすく、角が取れる | 形が崩れず、美しさを保つ |

| 味の浸透 | 煮汁が減りやすく、表面だけ濃くなる | 拡散現象により、中までじっくり染みる |

| 雑味 | 練り物の油やアクが混ざりやすい | アクが出にくく、澄んだ味になる |

ここで、健一さんが最も気になる「味染み」のロジックについて解説します。

多くの人は「グツグツ煮るほど味が染みる」と考えがちですが、実際には逆です。味の成分が具材の中へ移動する「拡散現象」は、温度が高いほど活発になりますが、同時に100℃では具材の細胞が熱で硬く締まり、味の通り道を閉ざしてしまいます。

80℃前後の定温で維持し、具材の細胞を優しく解き放った状態で「温める」こと。そして、火を止めて温度が下がる過程(粗熱放置)で、具材内の水分と煮汁が入れ替わる「平衡状態」へ導くこと。 この「加熱」と「冷却」のプロセスを分離して考えることが、専門店のような「芯まで染み渡るおでん」を作るための物理的最適解なのです。

「おでんを煮る際は、煮汁の表面がかすかにゆらぐ程度の火加減を保つことが、濁りのない澄んだ出汁を作るための絶対条件である。」

出典: 紀文・おでん教室:おでん作りのポイント – 紀文食品株式会社

FAQ:白だし代用は可能? 追い鰹のタイミングは? 週末の「困った」を解決

実践時に生じる細かな「変数」の制御について、アドバイザーの視点でお答えします。

Q. 市販の「白だし」で黄金比を再現できますか?

A. 可能です。ただし「おでん専用の希釈」に注意が必要です。

一般的な白だしのラベルには「おでん:10倍」などと記載されていますが、これは前述の通り具材の塩分溶出を計算に入れていない数値です。白だしを使う場合も、ラベルの推奨よりも1.5倍ほど薄く希釈し、まずは「だし15」の濃度に近づけることから始めてください。

Q. 専門店のあのアロマを再現するには?

A. 「仕上げの追い鰹」が化学的な解決策です。

長時間加熱すると、出汁の香り成分(トップノート)は空気中に揮発してしまいます。食卓に出す5分前、火を止めた状態で鰹節をひとつかみ加え、1分待ってから濾してください。これにより、黄金比による「深い味」に、炊きたての「鮮烈な香り」が加わります。

「出汁の香り成分は加熱時間とともに減少するため、専門家は仕上げに鰹節を加えることで、揮発した香りを補完する手法をとる。」

出典: だし研究所:だしの風味と加熱時間の関係 – ヤマキ株式会社

まとめ

おでん作りは、緻密なアルゴリズムの構築と同じです。

具材の塩分を逆算した「15:1:1」の比率を守り、80℃という物理的制約の中で定温調理を行う。この2点さえ制御できれば、家庭の鍋は確実に専門店のクオリティへと昇華します。

佐々木健一さん、今週末はぜひ温度計を片手にキッチンへ立ってみてください。数時間後、蓋を開けた瞬間に広がる澄み切った黄金色の出汁が、あなたのロジカルな挑戦の正しさを証明してくれるはずです。

[参考文献リスト]

- 紀文食品株式会社「おでんの基本:美味しいおでんの作り方」 (https://www.kibun.co.jp/knowledge/oden/index.html)

- ヤマキ株式会社「だし研究所:だしの成分分析と効果的抽出法」 (https://www.yamaki.co.jp/dashiken/)

- 伊勢丹FOODIE「名店の味を再現するおでんの極意」 (https://mi-journey.jp/foodie/28551/)

- 野﨑洋光 著『出汁のルール』

コメント